過去の研究テーマ

松永研究室発足後の研究内容はこちら。

超伝導体の非平衡ダイナミクスと集団励起の研究 (2011-2017)

東京大学大学院理学系研究科物理学専攻の島野研究室において高強度テラヘルツパルスを用いた非平衡超伝導ダイナミクスの研究を行ってきました。

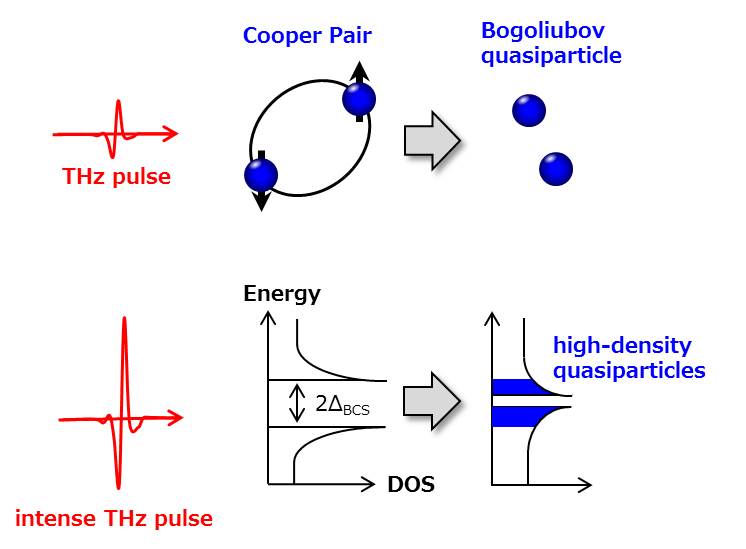

超伝導とは、金属中の電子と電子が結びついてクーパー対を形成し、ある種のボース-アインシュタイン凝縮を起こすことで生じる相転移現象です。1911年に初めて発見され、1957年のBCS理論によってその微視的メカニズムがほぼ解明されました。BCS理論で説明される従来型超伝導体の超伝導ギャップエネルギー(~meV)は、まさにテラヘルツ領域にあります。そこで、従来型超伝導体窒化ニオブに高強度テラヘルツパルスを照射して電子(準粒子)を高密度に励起し、その非平衡超伝導のダイナミクスをもう1つのテラヘルツパルスで観測する「高強度テラヘルツポンプ-テラヘルツプローブ分光」を行いました。

一般に、準粒子が励起されると超伝導秩序パラメーターが縮小し、超伝導は抑制される方向に働きます。温度上昇によって超伝導が消失するのも準粒子が熱励起されるためです。可視域の光パルスを用いて超伝導体を励起した場合には超伝導秩序パラメーターが緩やかに縮小し、やがて回復する様子がすでに調べられていました。では高強度テラヘルツ波を用いて励起すると何が違うのでしょうか。

超伝導ギャップよりも数百倍エネルギーの高い可視光パルスで励起した場合、励起された準粒子は非常に大きな運動エネルギーを持ちます。その余剰エネルギーが格子系に移って大量のフォノンを放出し、そのフォノンがさらにほかの準粒子を励起します。そのため光パルスが過ぎ去っても、電子系と格子系が平衡化するまでの間、超伝導は「励起され続ける」ことになります(光強度が十分強くなると光だけで超伝導を壊せるようになりますが、そのときには超伝導が完全に消失してただの金属になり、興味深い現象が現れなくなってしまいます)。一方、テラヘルツパルスで励起すると、超伝導ギャップ端ぎりぎりに余剰エネルギーをほとんど持たない準粒子を共鳴的に励起します。そのため格子系を加熱することなく電子系だけを励起して、テラヘルツパルスのパルス幅で決まる短い時間(~2ps)の間に準安定な非平衡BCS状態に到達できることを明らかにしました。

原著論文: R. Matsunaga et al., Phys. Rev. Lett. 109, 187002 (2012).

高強度テラヘルツパルスを使うと、超伝導状態を瞬時に非平衡にすることができる。この「瞬時に」というのが重要なところです。量子凝縮した状態に対して、系の応答速度よりも速く「非断熱的に」励起を行うと、ゆっくりと断熱的に励起した場合とは全く異なる現象が生じます。超伝導の場合、非断熱的な摂動を与えることで、秩序パラメーターの振動現象が生じることが1970年代に予測されていました。我々は従来型超伝導体Nb1-xTixNを用いて、高強度テラヘルツパルスで励起した後の超伝導秩序パラメーターの変化をもう1つのテラヘルツパルスで時間分解観測することで、秩序パラメーターの振動現象を観測しました。

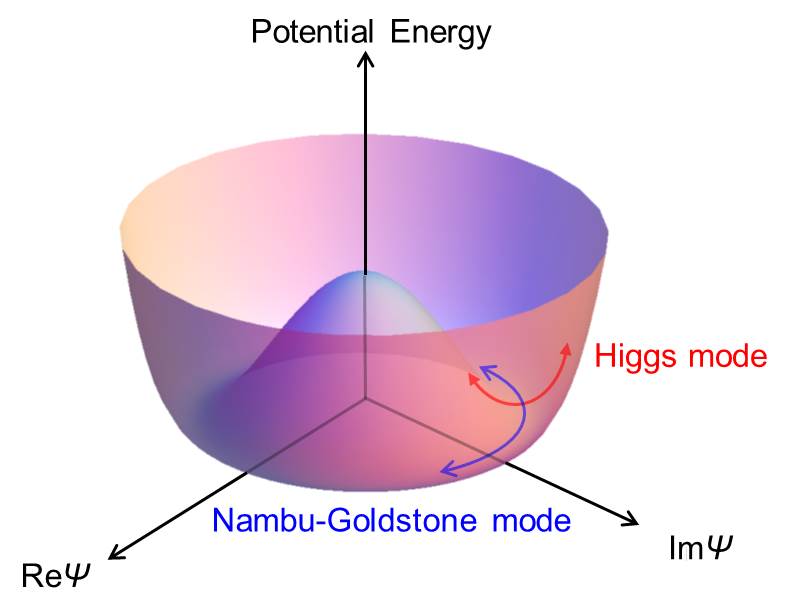

この秩序パラメーターの振動は、超伝導に限らず様々な物質系から素粒子物理に至るまで、多くの相転移に付随して生じる普遍的な現象です。相転移の多くは対称性の自発的な破れによって生じます。この対称性の破れに伴い、秩序パラメーターの位相の揺らぎと振幅の揺らぎに相当する2種類の集団励起モードが出現します。位相方向の振動は「南部-ゴールドストーンモード」と呼ばれるのに対し、振幅方向の振動は近年では「ヒッグスモード」と呼ばれています。これは超伝導における秩序パラメーターの振幅の振動が、素粒子物理におけるヒッグス粒子と高い類似性を持つことに由来しています。本研究は、これまでに特殊な物質を用いて一例だけしか調べられていなかった超伝導のヒッグスモードを、典型的な従来型超伝導体を用いてテラヘルツ技術を駆使して初めて時間分解観測することに成功した例となりました。

原著論文: R. Matsunaga et al., Phys. Rev. Lett. 111, 057002 (2013).

超伝導状態は素粒子物理の舞台となる真空と高い類似性を持ち、物理学の歴史上でも対称性の自発的な破れやヒッグス機構等の基礎的な概念の形成に大きく関与してきました。にも関わらず超伝導のヒッグスモードがこれまでなかなか観測されなかった大きな理由として、ヒッグスモードは電荷を持たず、電気分極も磁気分極も伴わないため、「電磁場と相互作用しない(光を吸収したりしない)」という点が挙げられると思います。しかしそれは線形応答の話です。電磁場の強度が十分強くなると一般に非線形応答が生じます。高強度テラヘルツ波を用いることで、テラヘルツ周波数帯で超伝導の非線形応答を調べることが初めて可能になったわけです。

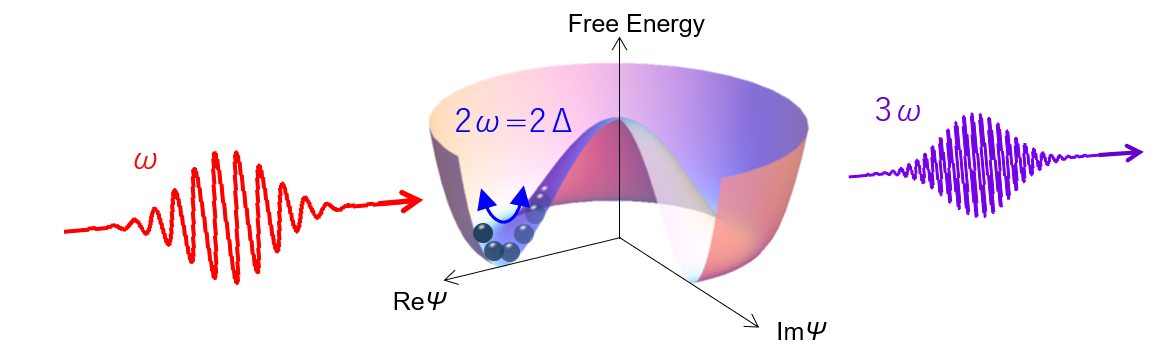

超伝導ギャップエネルギーよりも周波数の低い高強度テラヘルツ波(周波数ω)を超伝導体に入射したとき、その周波数ωの電磁場のもとで、秩序パラメーターがその2倍の周波数2ωで強制振動させられることがわかりました。興味深いのは、この強制振動と第三高調波は、高強度テラヘルツ波の周波数の2倍(2ω)がヒッグスモードの固有周波数(2Δ)と一致するときに共鳴的に増強するということです。またこの強制振動に伴って、周波数3ωの第三高調波が発生することを発見し、この第三高調波強度も同様に2ωと2Δが一致するときに共鳴的に増強することがわかりました。これは非線形応答領域におけるヒッグスモードと電磁場の共鳴現象を表しており、強いテラヘルツ波を用いることでこの集団励起モードが観測可能であることを示しています。その後電場の偏光依存性を詳細に調べることによって、この非線形応答が確かにヒッグスモード由来であることが確かめられました。

原著論文: R. Matsunaga et al., Science 345, 1145 (2014), Phys. Rev. B 96, 020505(R) (2017).

カーボンナノチューブの励起子微細構造の研究 (2006-2011)

京都大学化学研究所の金光研究室に大学院生として在籍し、カーボンナノチューブの励起子に興味を持って研究を行いました。当時の文章のままですが、今でも思い出深い研究です。

単層カーボンナノチューブは、直径約1ナノメートル(10億分の1メートル)、長さはその数百倍から数万倍以上にも達する1次元物質です。 その特殊な構造に起因して様々な興味深い性質を持つため、多くの分野にまたがって盛んに研究が行われています。 このカーボンナノチューブに光を当てて、その吸収や発光を調べることで、カーボンナノチューブの性質を調べることができます。 これにより、詳細な性質の解明、新しい物理現象の発現、将来のナノ光デバイスへの応用を目標に研究を行ってきました。

アハラノフ・ボーム効果を利用したダーク励起子の直接観測

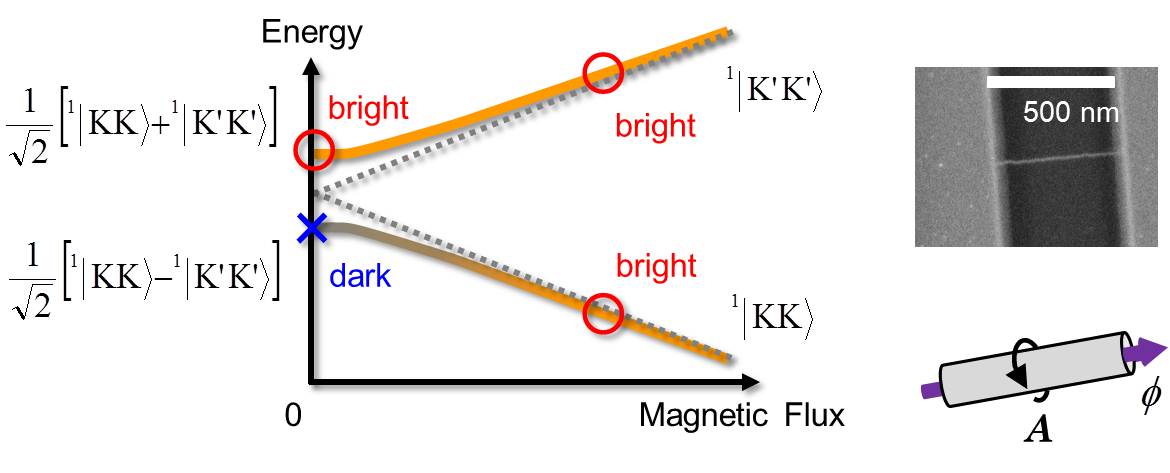

半導体の単層カーボンナノチューブの発光スペクトルを磁場中で測定しました。 通常観測されるナノチューブの発光は、電子とホールが結びついた「励起子(エキシトン)」の再結合によるものです。 発光する励起子のことを「ブライト励起子」と呼ぶのに対し、発光しない励起子の存在も指摘されており、こちらは「ダーク励起子」と呼ばれます。 ダーク励起子の性質はナノチューブの発光効率にも関わるため、ここ数年大きな注目を集めてきました。 このダーク励起子を観測してその性質を調べることがこの研究の目的です。

円筒断面を貫くように磁束を印加すると「アハラノフ・ボーム効果」が生じて、ダーク励起子が僅かに発光すると考えられます。 そのため磁場中でナノチューブの発光を調べることが重要です。 従来の実験では、非常に多くのナノチューブを磁場中で同時に測定する手法がとられてきました。 しかし数十テスラの強磁場を用いても、もともとナノチューブ一本一本には著しい不均一性があるために、全体としては不明瞭な変化しか観測することができませんでした。

この研究の最大の特色は、単一、つまりたった一本のナノチューブの発光の磁場変化を調べたことです。 これにより数テスラ程度の弱い磁場中でも一本一本のナノチューブのごく僅かな変化を詳細に観測することが可能になりました。 低温(20 K)でチューブ軸に平行に磁場を印加することでダーク励起子の発光を直接観測することに成功し、その存在を明らかにしました。 また、ブライト励起子とダーク励起子のエネルギー差が数meV程度であることが分かりました。

原著論文: R. Matsunaga et al., Phys. Rev. Lett. 101, 147404 (2008).

室温でも安定に存在するトリオンの発見

ホールをドーピングした単層カーボンナノチューブ試料を用いて、「トリオン(荷電励起子)」を観測することを目的に研究を行いました。

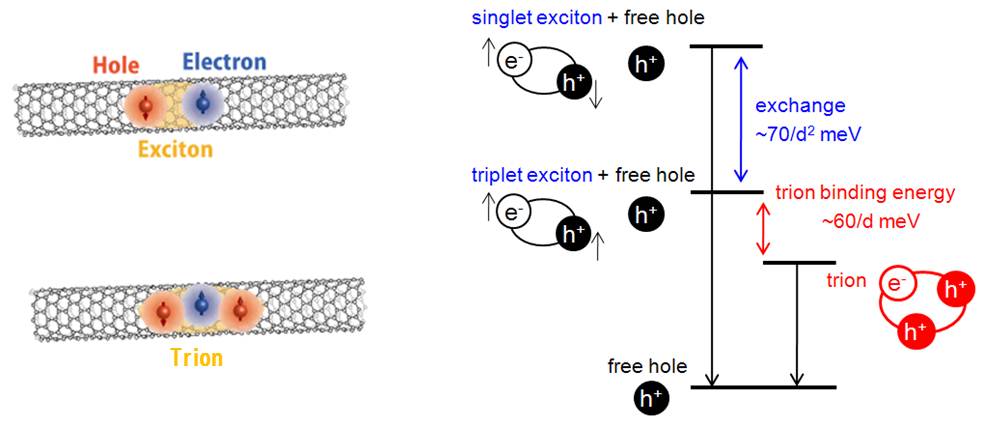

励起子が「電子とホールの2粒子の束縛状態」であるのに対し、トリオンは、励起子にさらにもう1つの電子またはホールが結びついた「3粒子の束縛状態」です。 これまでに半導体量子井戸や量子ドットでトリオンの研究が盛んに行われてきましたが、カーボンナノチューブではトリオンの観測例は報告されていませんでした。 この研究では、電子親和力の高い有機物ドーパントをナノチューブ溶液に加えることで、ナノチューブに余分なホールを大量に注入し、その吸収・発光スペクトルを測定することで、トリオンの観測に初めて成功しました。

興味深いのは、トリオンの発光が室温で観測されたことです。他の半導体で観測されてきたトリオンは熱によって壊れやすく、そのため極低温でしか安定に存在できませんでした。 一方、カーボンナノチューブでは電子-ホール間のクーロン引力が非常に強いために束縛エネルギーが大きくなり、室温でも安定にトリオンを形成していることが分かりました。 また他の半導体と比べて、カーボンナノチューブはスピン軌道相互作用が非常に小さくて交換相互作用が非常に大きいという違いがあるため、トリオンの性質にもそれを反映した特徴が現れます。 近年の理論研究ではナノチューブのトリオンと光を利用した新しいスピン操作の概念が提案されており、今後の進展が期待されます。

原著論文: R. Matsunaga et al., Phys. Rev. Lett. 106, 037404 (2011).