研究内容

はじめに:

ディラック半金属の非線形輸送・非平衡現象

半導体のスピン・バレー自由度と高速エレクトロニクス

- スピンホール伝導度スペクトルの観測 (2024) new!

- 三準位共鳴による非常に強い電場誘起円偏光ガルバノ効果の発見 (2025) new!

- 室温シリコンにおける長いバレー緩和時間の観測 (2025) new!

トポロジカル反強磁性体の超高速ダイナミクスと電子相関

テラヘルツ光技術開発

- 位相安定なテラヘルツ-中赤外光源開発と光パラメトリック増幅 (2021)

- フィードバック制御不要の高速高周波数分解テラヘルツ分光法の開発 (2023)

- マルチテラヘルツ帯二色逆回り円偏光パルス光源の開発とプログラム制御 (2024) new!

過去には超伝導やカーボンナノチューブの研究を行っていました。その紹介はこちら。

はじめに

光物性物理学とは

古代から人類は、宇宙から降り注ぐ光を観測して天体の運動を調べることによって、この世界を支配する法則に対する理解を深めてきました。ニュートンの分光実験やヤングの干渉実験、マクスウェルらによる電磁波の方程式の定式化や、水素原子のバルマー系列観測・アインシュタインによる光電効果の研究による量子力学の発展など、科学が重要な発展を遂げる場面の多くで、光を使った実験が深く関わってきました。

我々の日常生活においても光とその関連技術は欠かせません。光科学の基礎となるのは、「光が物質に当たったときに何が起こるのか」、つまり光と物質の相互作用を理解することです。人類はこれを深く理解することでやがて誘導放出という概念を確立させ、それを見事に実用化させてレーザーを手にすることに成功しました。レーザーの発明によって、自然界では決して得られないほど位相が揃ったコヒーレント光源が実現し、このレーザーを使った研究開発によって現代科学はさらに加速度的に発展しています。レーザーの発明から半世紀以上が経過した現代では、光源の安定化と高強度化が進み、波長変換技術も著しく向上しました。さらに超短パルス化によってピコ秒(=10-12 s)、フェムト秒(=10-15 s)、アト秒(=10-18 s)といった非常に短い時間で起こる現象を調べることも可能になりました。レーザーを自在に操るフォトニクス技術は今も日進月歩で深化しています。

一方で物質科学の分野においても、興味深い性質を示す物質が続々と発見されています。固体の中では電荷、格子、スピンなどの様々な自由度が存在するため、その多体効果によって多種多様な相と秩序が現れ、個々の原子・分子からは想像もつかない協同的現象が現れます。その中には超伝導や磁性体のように、現代科学・技術を支える根幹材料として実用化された例も数多くあります。また半導体微細加工技術によって高品質な量子ナノ構造体が作られるようになり、さらにカーボンナノチューブやグラフェンのように原子一層レベルの微小物質も開発され、このような低次元系が通常のバルク物質では決して得られない性質を示すことが次々と明らかになりました。さらには近年になって物質をトポロジーによって分類する理解が進み、トポロジカル絶縁体やトポロジカル半金属が示す非自明な応答が精力的に調べられています。

松永研究室では、最先端の光技術を駆使して(1)新物質の未知の性質を解明する、(2)光によって物質を新たな状態へと変化させる、あるいは(3)物質を使って光を自在に制御することを目指して、光物性物理学実験の研究を進めています。

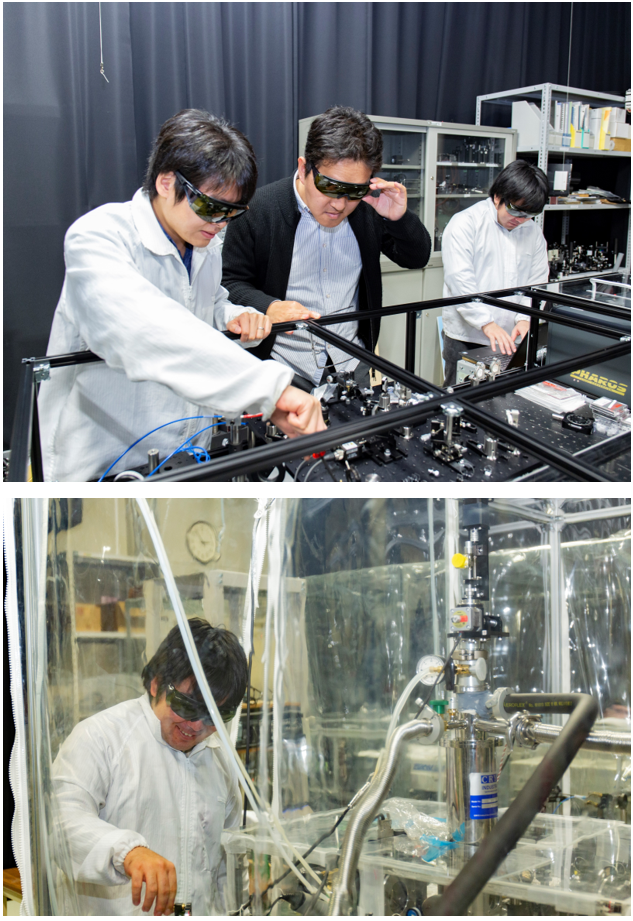

一口に光技術と言っても、その中身は多種多様です。透過・反射・発光スペクトル測定のようなシンプルなものから、ラマン散乱測定、顕微分光、イメージング、偏光計測、光電子分光、軟X線分光、さらにポンププローブ分光による時間分解測定など、様々な計測手法が存在します。さらに扱う光の周波数(波長)が変われば、必要な実験技術も変わります。市販の測定機器では可能な実験の範囲に限界があるため、自分たちの研究の目的と測定の原理を考えて、必要な光学実験装置を自分で組み立てることも必要です。ほかの研究分野と比べても、自分の目的に合わせて様々な実験装置を自分で設計し組み立てることを日常的に繰り返す点が光物性物理学の大きな特徴と言えるかもしれません。その過程において、様々な光技術と、その背景にある物理を学びます。光と物質の両面を通して非常に多くの自然科学と繋がりがあり、広い知識と技術と理解力を必要とし、そのぶん広い科学的視野が身につく、とてもやりがいのある研究分野だと思っています。

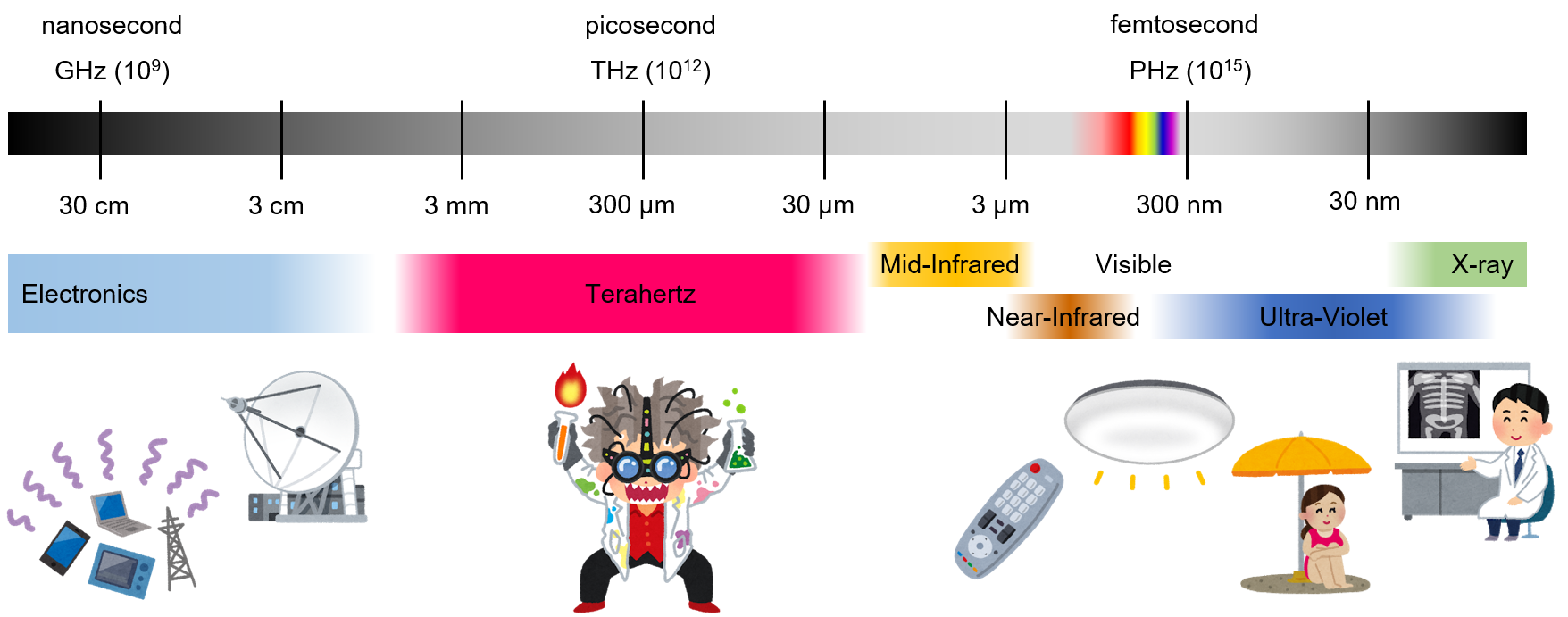

テラヘルツ波とは

テラヘルツ波とは、我々が日常使用する携帯電話などの電波よりも1000倍ほど周波数が高く、それでいて可視光に比べると周波数が数百倍低い、「光」と「電波」の中間に位置する特殊な電磁波です。 このような周波数帯の電磁波を自在に利用することは昔は難しかったのですが、レーザー技術と非線形光学が急速に発展し、レーザーの高強度化とともに様々な波長変換が可能になって、このテラヘルツ波を用いた分光技術が著しく進展しました。 セキュリティ、高速情報通信、非破壊非接触の生体検査や宇宙観測など様々な観点から興味を持たれ、大きな研究分野を形成しています。

テラヘルツ波は物性物理学・凝縮系物理学においても非常に重要です。 可視光のフォトンエネルギーが1.5 eVから3.2 eV程度であるのに対して、テラヘルツ帯の1光子あたりのエネルギーは数meVほどにまで小さくなります。 このエネルギー帯はちょうど格子振動(フォノン)、プラズモン、サイクロトロン共鳴、超伝導ギャップ、反強磁性共鳴などのような物性物理の素励起が現れる典型的なエネルギースケールに相当しているため、テラヘルツ波を用いることで物質の様々な性質を明らかにすることが可能です。 このテラヘルツ帯をはじめとして幅広い周波数帯にわたる光源技術を活用して、多様な物質系における興味深い物理現象を探索し、新しい光物性研究分野を開拓することを目的に研究を行っています。

テラヘルツ光技術を駆使した電荷輸送測定

テラヘルツ帯で現れる固体の電磁応答の中で、重要であるにもかかわらず意外と忘れられがちなのは、電荷の輸送、つまり電流です。 物質に電場をかけたときどのように電流が流れるのかは、伝導度σで表されます。 物質の伝導度を調べる際は通常は試料に電極を付けて電流を流し、それによる電位差から抵抗率ρ(σの逆数)を測るという電気抵抗測定が行われており、これは光を使わない一般的な物性物理学・固体物理学においては最も基本的な測定とも言えるでしょう。 通常の電気抵抗測定は電場の周波数が低い極限と見なして計測されますが、電場の周波数が固体中の電子の散乱レートに匹敵するほど高くなると、電流の振る舞いが変わります。 テラヘルツ周波数帯は電子の散乱レートに近いので、テラヘルツ波をうまく使うと、伝導度が周波数ゼロ極限から変化していく周波数依存性をスペクトルとして計測することができます。 その中には通常の電気抵抗測定では得られない豊富な情報が詰まっています。 さらにテラヘルツパルスを使うと電流を1ピコ秒(=1兆分の1秒)以下の非常に短い時間で計測できるため、非平衡状態で流れる電流の超高速ダイナミクスを計測することが可能になります。 試料にテラヘルツパルスを照射するときに電極を使わずに非接触で実験が可能であることも大きなメリットです。 これらのメリットを活用して、松永研究室では、これまで「光を使わない物性物理学・固体物理学」で興味を持たれてきた物質や電荷輸送現象に対して、光科学の立場から深く関わる研究を進めています。

通常観測される電流は周波数ゼロ極限と見なせるとはいえ、周波数が早くなればなるほど短時間に多くの情報を運ぶことができるので、エレクトロニクスの高速化・高周波化は非常に重要な研究課題です。 従来の情報通信・情報処理にはギガヘルツ(GHz)帯の電磁波が使われています。 固体中を流れるテラヘルツ帯の電流の特性を調べることは、将来のテラヘルツ高速エレクトロニクスの発展に資する重要な研究であると考えています。

高強度パルス光源による非線形光学

近年はテラヘルツ波の発生効率が大きく向上し、1THzほどの周波数帯で1MV/cmを超えるような極めて強い電場尖頭値を持つテラヘルツパルスを発生させることが可能になりました。この高強度テラヘルツパルスを用いると、テラヘルツ領域で物質の性質を計測する(=線形応答)だけではなく、テラヘルツ電場によって物質の性質そのものを変える新しい研究が可能になり(=非線形応答)、大きな注目を集めています。可視光と違って周波数が低く、それでいて1ピコ秒の短い時間だけ強い電場をかけることができるので、物質を破壊することなく非常に強い光電場を照射して物質を変化させることが可能です。

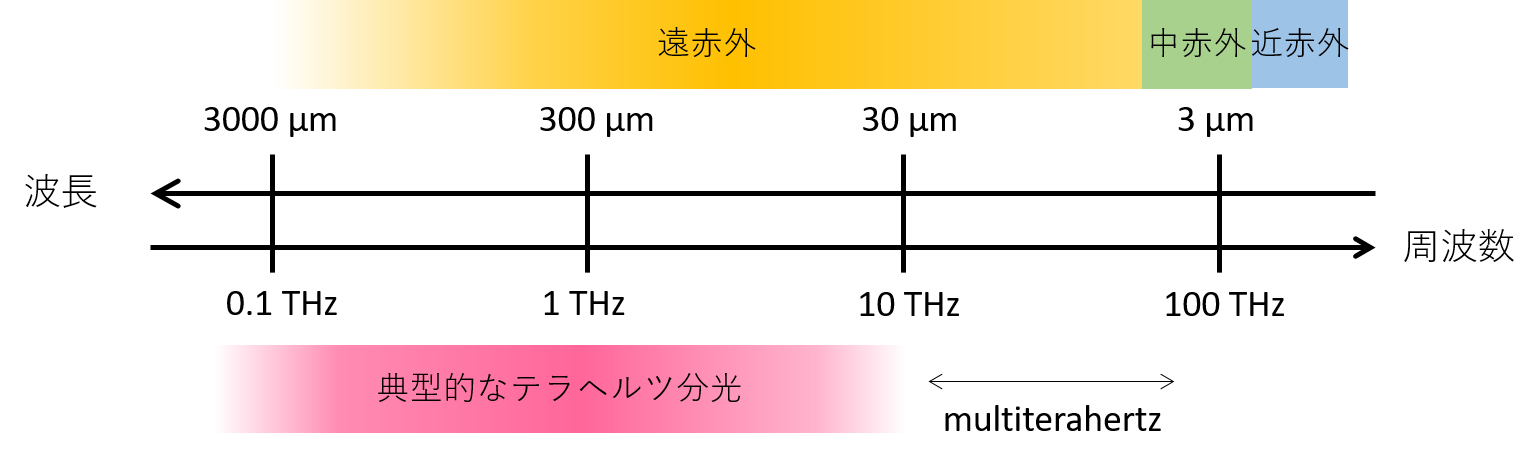

我々の研究室ではこの1THz近傍に加え、数十THzに及ぶ高い周波数帯に注目して研究を進めています。従来の典型的なテラヘルツ分光で使われる帯域の高周波側はせいぜい数THzまでで制限されます。それより周波数が高くなると、あらゆる物質において格子振動による吸収が生じやすく、光の発生と検出の双方についてより専門的な技術が必要になるためです。しかしこの数十THz程度の周波数帯は、1THz帯と比べると、(1)周波数が一桁以上高いために可視・近赤外域のレーザーから周波数変換する際の変換効率が高くなる、(2)電磁波の波長が短いため回折の影響を抑えて光を小さなスポットに絞り込むことが可能である、といった理由から、10-100MV/cm級の非常に高い電場強度を実現することができます。また(3)この電場の周期(10fs程度)が固体中の電子の散乱時間に匹敵するため、光と物質のコヒーレントな相互作用が顕著に現れる、といった特徴があります。さらにこの帯域は指紋領域という言葉も使われるほど、多くの物質が構造の特徴を反映した分子振動・格子振動の共鳴周波数を持ちます。そのため(4)極めて高強度な光電場によって物質の結晶構造そのものを過渡的に大きく変えてしまうことで、平衡状態では起こりえない非自明な性質が発現する興味深い実験結果が相次いで報告されています。我々の研究室では、テラヘルツから中赤外にわたる高強度の広帯域パルスの発生方法の開発とともに、強いテラヘルツ電場によって固体中で生じる様々な現象を解明しながら、フォトニクスと物性物理学が融合した新しい研究を発展させていきたいと考えています。

質量ゼロの電子による高効率テラヘルツ周波数変換

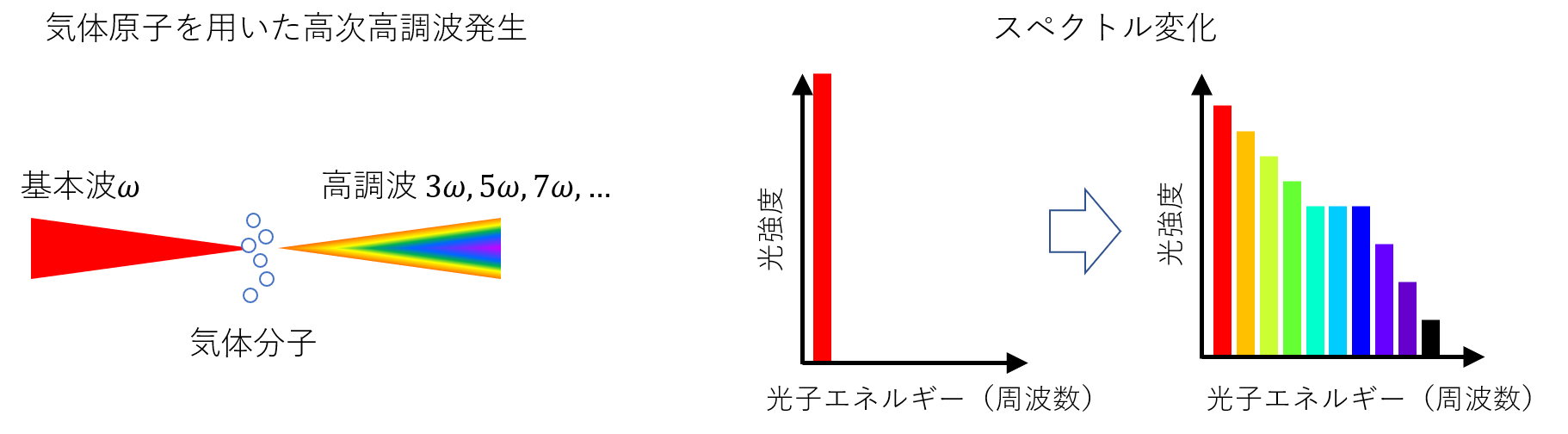

強い光が物質に入射すると、非線形な相互作用によって光の周波数が変化します。その最も単純な例が第2高調波発生です。これは同じ周波数を持つ2つのフォトンが物質に同時に入射したとき、2倍の周波数を持つ1つのフォトンへと変換されるという現象です。我々の身近にある緑色のレーザーポインターのほか、光の周波数変換が必要な場面で活躍しています。 これは2次の摂動論で説明される非線形相互作用の例ですが、気体原子に非常に強い光を絞り込むことで、10次、20次、30次を超える高次の相互作用による高調波を発生させることも可能です。この高次高調波発生を利用することで、可視・近赤外域のレーザーを使ってX線領域の高エネルギーフォトンの生成が可能になり、アト秒パルス生成やレーザー光電子分光などの研究分野が飛躍的に発展しました。

2014年ごろから、このような高次高調波発生が固体の中でも生じることが話題になり、大きく研究が進展しています。固体ベースのコンパクトかつ安定なX線光源の開発に繋がる可能性が期待されるほか、摂動論では記述できない非摂動論的な光と物質の相互作用という点でも基礎物理学的に非常に興味深く、現在盛んに研究が行われています。

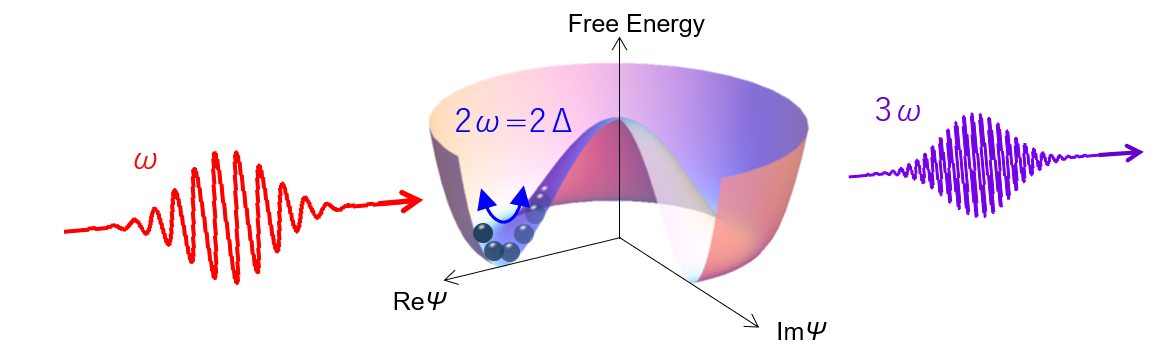

松永研究室では、このような固体ベースでの高調波発生について、可視域よりも周波数が数百倍低い、テラヘルツ周波数帯に注目して研究を進めています。松永は前所属である東京大学大学院理学系研究科島野研究室在籍時に、超伝導体のテラヘルツ非線形応答に注目し、超伝導薄膜から非常に強いテラヘルツ第三高調波が発生することを発見しました(Science 345, 1145 (2014))。これは秩序パラメーターが振動する超伝導特有の集団励起モード(ヒッグスモード)がテラヘルツ波と共鳴することによって引き起こされる現象です。超伝導体はテラヘルツ帯の非線形性が最も強い物質であるとも言われ、実際に宇宙物理学や天文物理学におけるマイクロ波観測においてヘテロダイン検出のための非線形素子として超伝導体が活用されています。しかし超伝導を実現するためには極低温まで冷却しなければなりません。もし室温で超伝導体並みの高効率なテラヘルツ高調波発生が実現すれば、高速エレクトロニクスにおける周波数変換技術として非常に重要な役割を果たすことが期待されます。

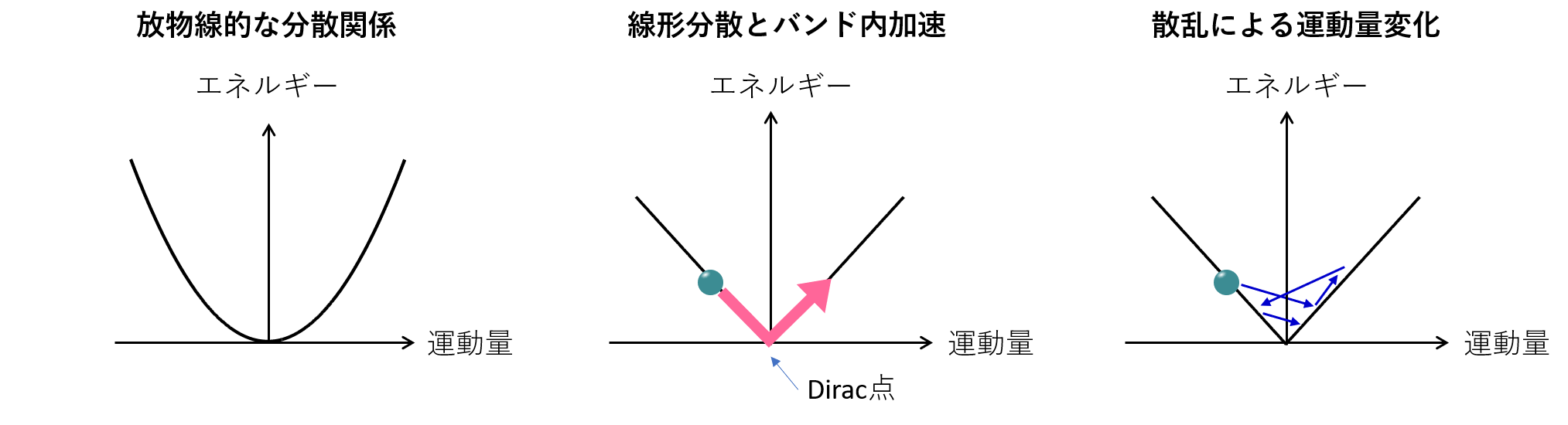

テラヘルツ周波数帯の非線形性という観点で注目を持たれているのが、グラフェンです。グラフェンは炭素原子のハニカム構造からなる原子一層の2次元物質で、電子が有効質量ゼロの相対論的粒子、つまりディラック電子として振舞うことが知られています。ここでいう質量ゼロというのは、質量が重い・軽いという定量的な話ではなく、相対論的な運動方程式に従って通常の電子とは質的に全く異なる振る舞いを示すということを意味しています。通常の電子は、最もシンプルなモデルではエネルギーと運動量の関係が放物線(=エネルギーが運動量の2乗に比例)によって近似されます。一方、ディラック電子はエネルギーと運動量が比例するという線形な分散関係を持っており、エネルギーバンドがディラック点で交差して1点で交わるのが大きな特徴です。

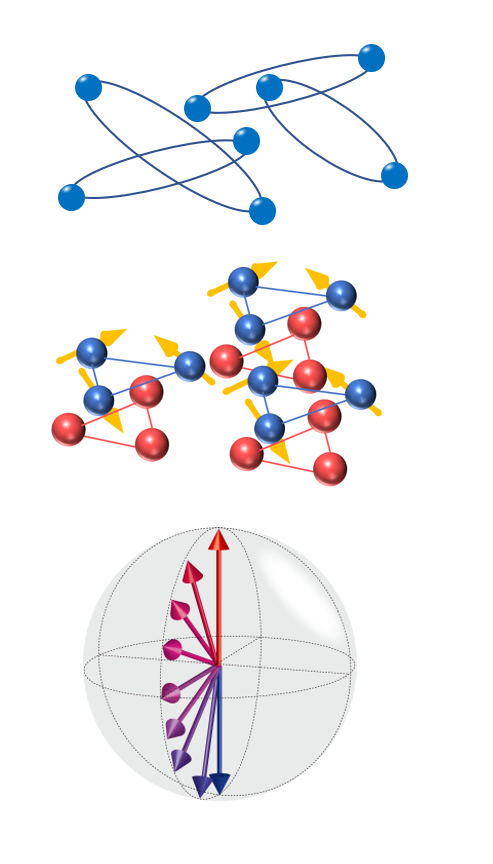

ディラック電子系に電場を印加したときの振る舞いを考えてみましょう。電子は電場によって加速され、運動量が変化します。ここで注意すべきなのは、分散関係の接線(傾き)が、電子の「速度」を表しているということです。ディラック電子の運動量が変化してディラック点を通過すると、傾きが「突然」変化して、電子の速度の符号が反転します。この電子の速度に比例して電流が流れ、その電流が電磁波を放射することになります。ここで周波数ωのsin波的な交流電場を印加した場合、電子がディラック点の周りを行ったり来たりするため、流れる電流は符号が突然反転するという矩形波的な時間波形を持ちます。これをFourier変換すると周波数3ω、5ωといった高調波成分を強く含んでいることになります。このようにディラック電子系は本質的に強い非線形性を内在しており、その非線形伝導を活かすことでテラヘルツ周波数帯の周波数変換が実現する可能性が期待されています。実際に2018年にグラフェンから室温のテラヘルツ高調波発生が報告され、他の物質を7桁から18桁ほども上回る飛びぬけて大きな非線形感受率を持っていることが明らかになりました(Nature 561, 507 (2018))。

しかしグラフェンのテラヘルツ高調波発生とその観測はそれほど簡単ではなく、上記の研究では観測のために巨大加速器が用いられました。観測が難しい理由は、グラフェンが2次元物質であることです。高効率に波長変換を行うためには、光と相互作用する体積をできる限り大きく稼ぐことが重要ですが、原子一層では実用的な周波数変換効率は望めません。さらにもう一つの大きな問題は、電子の散乱です。グラフェンの電子は、典型的には0.05ピコ秒(1ピコ秒=1兆分の1秒)ほどの時間で他の電子と衝突し、散乱が起こります。テラヘルツ波の電場の周期である1ピコ秒よりも遥かに短い時間で散乱されて運動量が変化してしまうため、「電子がバンド内で加速されてディラック点を横切る」という描像がどこまで正しく成り立つのかは決して自明ではありません。そのため観測された高調波の発生機構はよくわかっていませんでした。

松永研究室では、Cd3As2という物質に注目しています。これはグラフェンに類似したディラック電子としての性質を3次元的なバルクの中で示す、非常に珍しいディラック半金属と呼ばれる物質です。さらに電子の散乱時間が室温で0.15ピコ秒と非常に長く、通常の金属系やグラフェンと比べて散乱を受けにくいという性質を示します。厚さ240nmほどのディラック半金属薄膜を用いて実験を行ったところ、グラフェンをはるかに上回る超高効率なテラヘルツ第三高調波発生が室温で観測されました。

松永研究室ではこのようなテラヘルツ高調波発生の研究が、巨大加速器のような大型施設ではなく、テーブルトップのレーザーを使って自分たちで開発した計測システムの中で実現しています。そのためテラヘルツ高調波発生の起源を調べるための精密な時間分解測定が可能です。そこでテラヘルツパルスを駆使したポンププローブ分光実験を行い、テラヘルツパルス照射後の電子の緩和ダイナミクスや、テラヘルツパルス電場で揺さぶられている真っただ中の電子のダイナミクスを運動量方向に分解して詳細に調べました。その結果、高調波発生の起源が確かにディラック電子のバンド内コヒーレント加速機構であることを証明することに成功しました。

詳細は以下の論文をご覧ください。B. Cheng, N. Kanda et al., Phys. Rev. Lett. 124, 117402 (2020). 本研究はジョンズホプキンズ大学、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、物性研究所常次研究室の池田助教、および物性研究所LASORの板谷グループとの共同研究により行われました。

このディラック半金属薄膜は、テラヘルツ波よりも100倍近く周波数の高い中赤外の光に対しても非常に高効率な高調波を発生させ、可視域全体をカバーする11次までの高次高調波発生が観測されました。このように周波数が高くなると、バンド内の加速機構に加えてバンド間遷移による分極の効果も非常に重要になるためメカニズムが少し変わりますが、今後の固体ベースの高次高調波発生の高効率化に向けて非常に重要な物質であると考えられます。 現在もこのディラック半金属や、類似の性質を持つと考えられる物質を用いた、非線形応答と非平衡ダイナミクスに注目して研究を進めています。

半金属中のプラズマ振動による巨大誘導レイリー散乱

物質に対して波長の長い光があたると、物質固有の性質を反映したさまざまな応答が現れます。例えば金属では自由電子によるプラズマ遮蔽が働いて、波長の長い光は表面で反射されます。絶縁体の場合は電子のバンド構造にエネルギーギャップが存在するため、波長の長い光を電子に吸収されることなく絶縁体を透過していきます。しかし、金属と絶縁体の中間のような性質を持つ半金属に対して強い光を当てた場合の応答はよく理解されていません。特に物性物理学の研究分野では、2014年頃から、質量ゼロの電子が出現するトポロジカル半金属(ディラック半金属、ワイル半金属など)に注目が集まっています。物質のトポロジーを反映した非自明な電子状態が出現することに注目した基礎研究に加えて、大きな非線形光応答を活用して、超広帯域かつ高速の光検出器開発、超短パルスレーザー発振や周波数変換を可能にする光学素子開発など、赤外域でのさまざまな応用が期待されています。

強い光パルスが物質に当たった瞬間に何が起こっているのかを調べるためには、100フェムト秒(10兆分の1秒)以下の時間スケールで応答を計測することのできる超高速分光技術が重要です。しかし、光電場に対する物質の応答は、一般には複素数で表現されます。つまり、光を吸収せず電荷が偏るだけの応答(実部)と、光を吸収してエネルギーが物質に移る応答(虚部)の2種類の応答が混在しているため、両者を分離して調べる必要があり、精密な実験は容易ではありません。特に周波数の低い赤外域では、利用可能な光源や検出方法が限られるために、応答の超高速な時間変化を精密に調べることは困難でした。

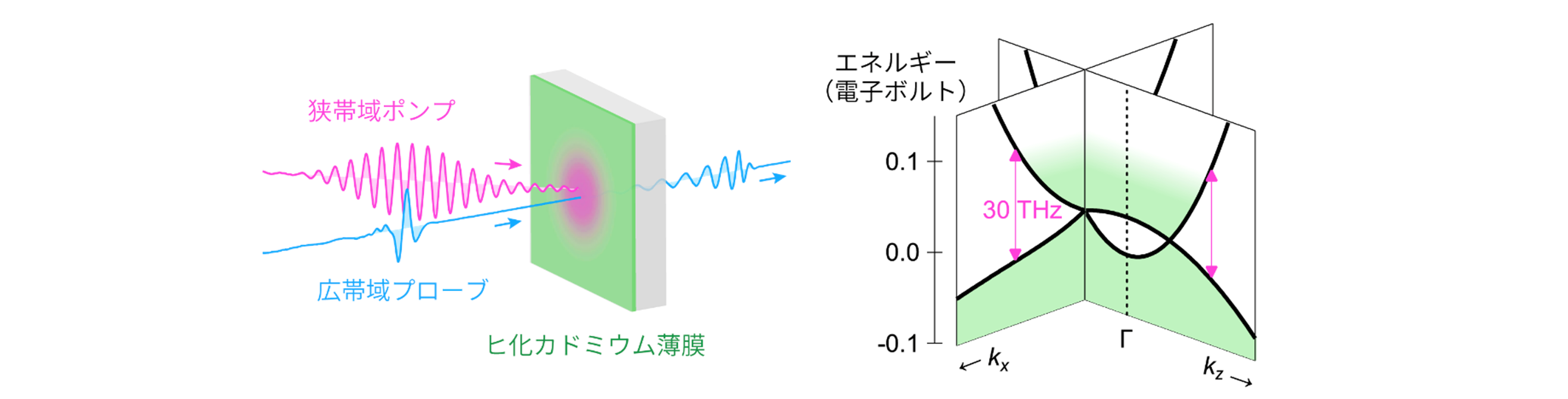

松永研究室では、赤外光の中でも特に周波数が10から50THz程度(波長にして6から30μm程度)の帯域に注目し、この非常に広い帯域で物質の応答関数の実部と虚部を精密に計測できる分光技術を開発してきました。そしてトポロジカル半金属の代表的な物質として知られるヒ化カドミウムCd3As2薄膜に注目しました。周波数30THzの高強度パルスをCd3As2に照射(ポンプ)し、応答の変化を12-45THzの非常に広い帯域で精密に計測(プローブ)するポンププローブ分光測定を行いました。その結果、ポンプの周波数よりわずかに下の28THzでは光吸収の増大が生じるのに対し、わずかに上の31THzでは逆に吸収が減少して、むしろ光が増幅されることを発見しました。このときCd3As2の屈折率も周波数に対して急峻に変化するという、巨大な屈折率分散を示すことを発見しました。

この結果は、非線形光学効果の一種として知られる誘導レイリー散乱によって説明できることを突き止めました。一般的には、誘導レイリー散乱は他の非線光学効果と比べて影響はそれほど大きく現れません。しかし半金属における赤外応答の場合は、光を照射することでプラズマ振動の共鳴周波数が変わることの影響を受けて、誘導レイリー散乱が著しく増強されることを発見しました。さらに量子力学的な微視的理論計算でも、巨大な屈折率分散が再現されることを確認し、電子の有限の質量に由来する反磁性電流の寄与によって屈折率分散が生じるというメカニズムを明らかにしました。さらにこの微視的モデルから出発して、従来の非線形光学で知られる誘導レイリー散乱の現象論的モデルを導出することにも成功しました。本研究は、一定の周期の光電場を与えて物質を制御するという点で、近年盛んに理論的研究が進められているフロッケエンジニアリングを、物質の応答関数という観点から実験的に観測したことにも相当しています。本研究によって半金属が示す赤外域での巨大な非線形応答とその機能性について新たな切り口が見出され、今後もさらに理解と応用先が広がることが期待されます。

詳細は以下の論文をご覧ください。Y. Murotani, N. Kanda et al., Phys. Rev. Lett. 129, 207402 (2022). 本研究はカリフォルニア大学サンタバーバラ校、物性研究所常次研究室の池田助教、および物性研究所の吉信グループ、小林グループとの共同研究により行われました。

本研究で示した屈折率分散が非常に大きい物質中では、光パルスの伝搬速度が遅くなります。極端に遅くなった光はスローライトと呼ばれ、光情報処理技術における信号圧縮や光バッファーおよび光メモリーとしての応用が期待されています。従来のスローライトの研究では、光吸収が起こりにくい絶縁性の物質を極低温まで冷やして行う研究が主流でした。我々の今回の成果は、室温の半金属に対して赤外光を照射するだけでスローライト生成を可能にする新たな道筋を示したと言えます。またスローライトを生成できる周波数帯域も、従来法と比べて大きな100GHz程度に達し、高速情報処理を実現する上で有利になることが分かりました。ポンプ光源の単色性を高めることで、屈折率分散をさらに大きくすることも可能です。このような大きな屈折率分散が生じる起源として電子の質量が有限であることの重要性も示されたため、多くの半金属において同様の性質が現れると期待されます。

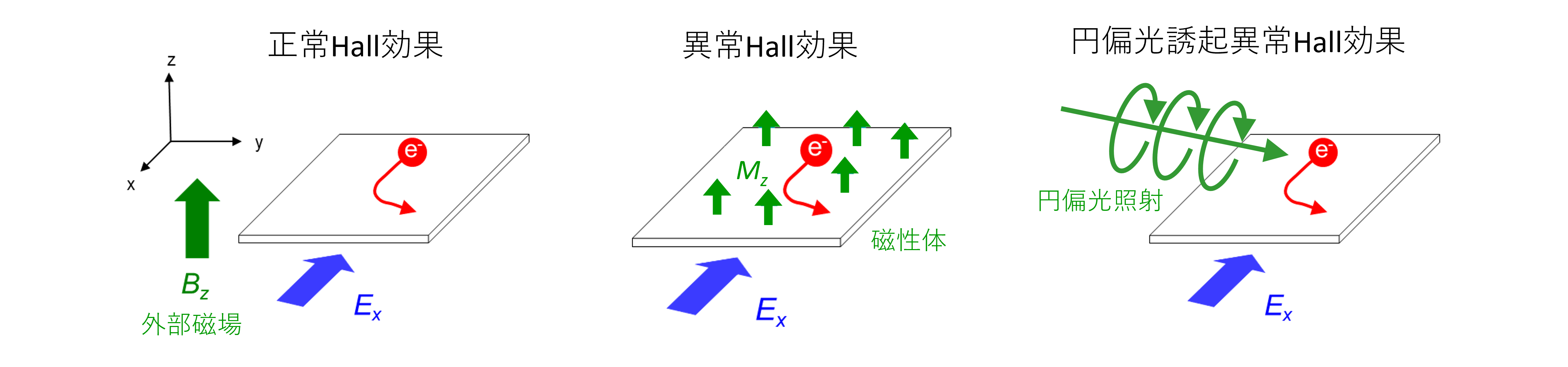

円偏光誘起異常ホール効果の起源の分類と解明

他のいくつかの項目でも触れていますが、松永研究室では異常ホール効果に興味を持って研究しています。異常ホール効果は、外部から磁場をかけなくても時間反転対称性が破れている系(つまり磁性体)ではバイアス電場に対して横方向に電流(ホール電流)が流れて起電力が生じるという現象です。しかし非磁性体であっても、円偏光を照射すると時間反転対称性が破れるので、円偏光誘起異常ホール効果が生じます。特に近年では、相対論的電子を有する2次元ディラック電子系に対して円偏光を照射すると運動量空間における実効磁場(ベリー曲率)を内在するフロッケ-トポロジカル状態が形成され、その結果として異常ホール効果が発現することを予測した理論研究(PRB(2009))が非常に有名です。こうした理論研究は光で物質のトポロジーを制御するという点でフロッケエンジニアリングの先駆けとして大きな注目を集めてきました。

実際に2020年に直流バイアス電場下のグラフェンに円偏光を照射して異常ホール効果を観測した実験がドイツの研究グループから報告されました(Nat.Phys.(2020))。しかしこの実験で観測された横電流の起源は、フロッケ-トポロジカル状態とは直接関係がなく、光励起されたキャリアの運動量によるものであることが同グループの理論研究(PRB(2019))からわかっています。このように円偏光誘起異常ホール効果のメカニズムは実は非常に複雑で、複数のメカニズムが競合しているのですが、これまでの多くの研究では興味がある側面だけを切り出して議論されており、包括的に整理する研究はありませんでした。

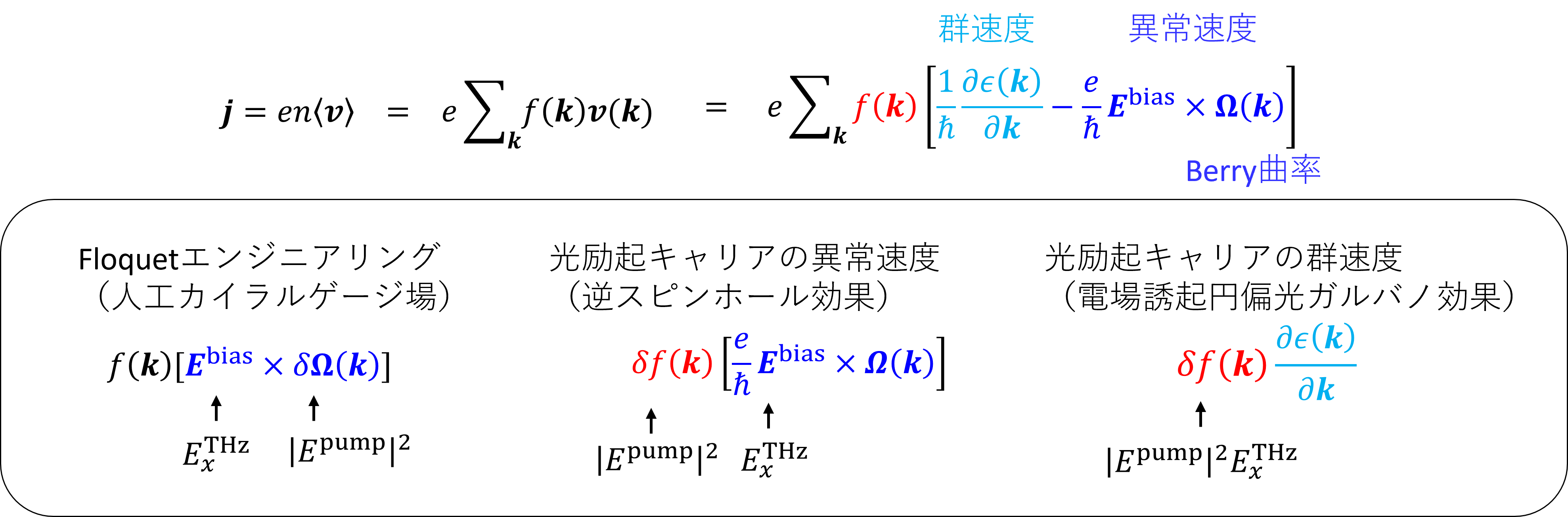

松永研究室では、円偏光誘起異常ホール効果は円偏光電場の2次とバイアス電場の1次に比例する3次の非線形光学効果であるという点に着目し、光電場とバイアス電場がホール電流に微視的にどのように作用するのかという点に着目して、円偏光誘起異常ホール効果がおおよそ3つの微視的起源に大別できることを示しました。 具体的には、まず、(1)円偏光電場で作り出されたベリー曲率(=人工カイラルゲージ場)とバイアス電場の外積によってもともと存在する電子が異常速度を獲得するというもので、これがフロッケエンジニアリングで期待されてきたメカニズムです。 さらに、(2)円偏光照射で励起されたキャリアのベリー曲率が偏っている場合には、光励起キャリアの異常速度によるホール電流が発生します。これは円偏光照射でスピン偏極したキャリアが注入されることで生じる逆スピンホール効果として理解することもできます。 そして、(3)バイアス電場がかかった状態で円偏光励起されたキャリアはバイアス電場とは直交方向に運動量が偏るため、その群速度もホール電流に寄与します。この3つ目のメカニズムがこれまで多くの研究で軽視されてきました。この効果は、「円偏光によって時間反転対称性を破ってそこにバイアス電場をかけるとホール電流が生じる」というよりも、むしろ「バイアス電場によって空間反転対称性が破れるため、そこに光を当てると実効的に2次の非線形電流が生じる」と説明したほうが自然です。そこで我々は電場誘起円偏光ガルバノ効果または電場誘起インジェクション電流と呼んでいます。

このように整理すると、(1)と(3)のメカニズムは円偏光とバイアス電場が同時に試料に与えられている場合のみ生じるのに対し、(2)は円偏光パルスを照射した後でも観測されうることがわかります。また異常ホール伝導度の符号に注目すると、単純な4バンドからなるバンド構造を仮定する範囲では、(1)と(2)は負のホール伝導度を生むのに対し、(3)は正のホール伝導を生むこともわかりました。そうすると、円偏光とバイアス電場を短いパルスにして時間分解測定しながら、ホール伝導の符号にまで注目して実験することが3つのメカニズムを分離して理解するために重要であることになります。

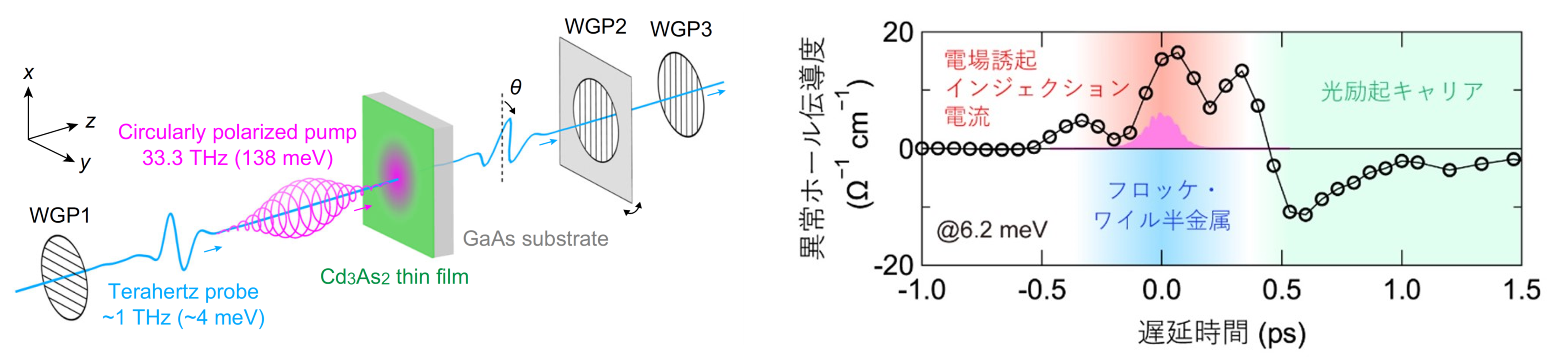

そこで松永研究室では、3次元ディラック半金属の典型として知られるヒ化カドミウムCd3As2薄膜に注目し、周波数33THzの円偏光パルスをCd3As2に照射(ポンプ)することで、単純な4バンドからなる系への円偏光照射を実現しました。フロッケエンジニアリングの考え方ではディラック点が2つに分裂したフロッケ-ワイル半金属状態を形成していることが期待されます。さらにテラヘルツパルスをバイアス電場として使い、テラヘルツパルスの偏光回転角を時間分解検出(プローブ)するポンププローブ分光を行いました。

上図の右が実験結果です。円偏光パルス照射中に正のホール伝導度による偏光回転が生じることを発見しました。これは、円偏光パルス照射中は(1)フロッケ-ワイル状態の寄与よりも(3)電場誘起インジェクション電流の方が支配的であることを示しています。一方で、円偏光パルス照射後には負のホール伝導度が現れることを見出しました。これは(2)光励起キャリアの異常速度と一致しています。通常の半導体では逆スピンホール効果に対応するものですが、3次元ディラック半金属に対して円偏光照射で注入される自由度は、結晶の点群対称性に由来するアイソスピンと呼ばれる自由度によく対応しているため、逆アイソスピンホール効果と呼ぶことができます。 このようにテラヘルツパルスによる偏光回転の時間分解計測技術を駆使することで、円偏光誘起異常ホール効果の機構を分類して解明することに成功しました。

詳細は以下の2本の論文をご覧ください。Y. Murotani et al., Phys. Rev. Lett. 131、096901 (2023). Y. Murotani et al., Nano Lett. 24, 222 (2024). 本研究はカリフォルニア大学サンタバーバラ校、物性研究所の吉信グループ、小林グループ、岡グループとの共同研究により行われました。

バイアス電場下の物質に光を当てると電流が流れること自体はよく知られていますが、そのメカニズムは実は非常に複雑です。 本研究は円偏光照射で生じる電流の微視的起源を解明する上でテラヘルツパルスの偏光回転計測が極めて有用であることを実験と理論の両面から示した重要な成果であると考えています。 現在この技術と知見をさらに多角的に進める研究を推進しています。「半導体スピンホール伝導度スペクトルの観測」の項もご覧ください。

スピンホール伝導度スペクトルの観測

物性研ニュースの解説はこちら。

三準位共鳴による非常に強い電場誘起円偏光ガルバノ効果の発見

準備中

室温シリコンにおける長いバレー緩和時間の観測

物性研ニュースの解説はこちら。

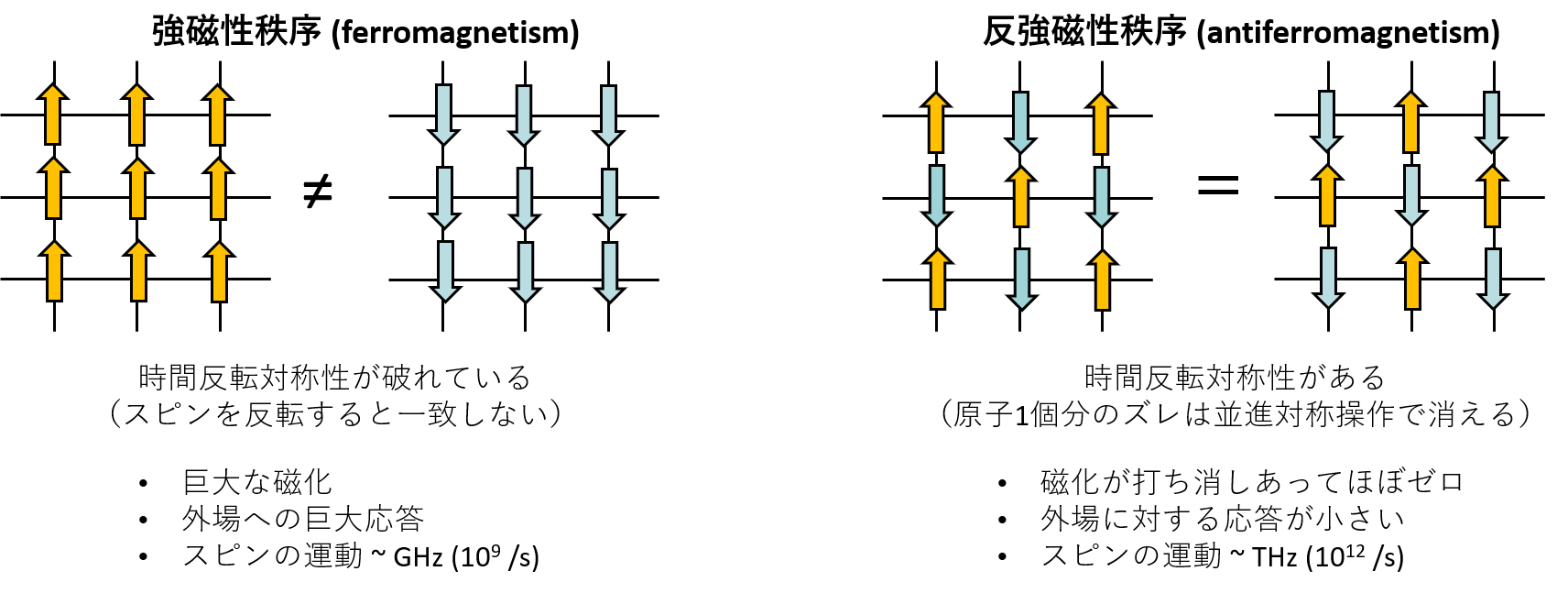

ワイル反強磁性体のテラヘルツ巨大異常応答

電荷の流れを自在に操ることで発展した現代の「エレクトロニクス」に対して、物質が持つスピンの自由度まで活用した技術を「スピントロニクス」と呼びます。スピントロニクスデバイスはパソコンで用いられるハードディスクをはじめとして我々の日常生活に普及しており、今も活発に研究が進められています。 ただし高速データ処理という観点で見たとき、現在用いられている強磁性体のスピンの運動は原理的にギガヘルツ(=109 Hz)程度に制限されています。そのため次世代の高速スピントロニクスを目指す上で、テラヘルツ(=1012 Hz)周波数帯でスピン歳差運動が生じる反強磁性体に注目が集まっています。

しかしこれまで反強磁性体を用いたデバイスは実用化されていません。その大きな理由は、反強磁性体ではスピンが打ち消しあっているために全体としてほとんど磁化をもたず、そのため強磁性体のスピンと比べて外場に対する応答が極めて小さいということです。そのため反強磁性体が持つスピンの情報をデバイスの中で読み取ることがこれまで困難でした。

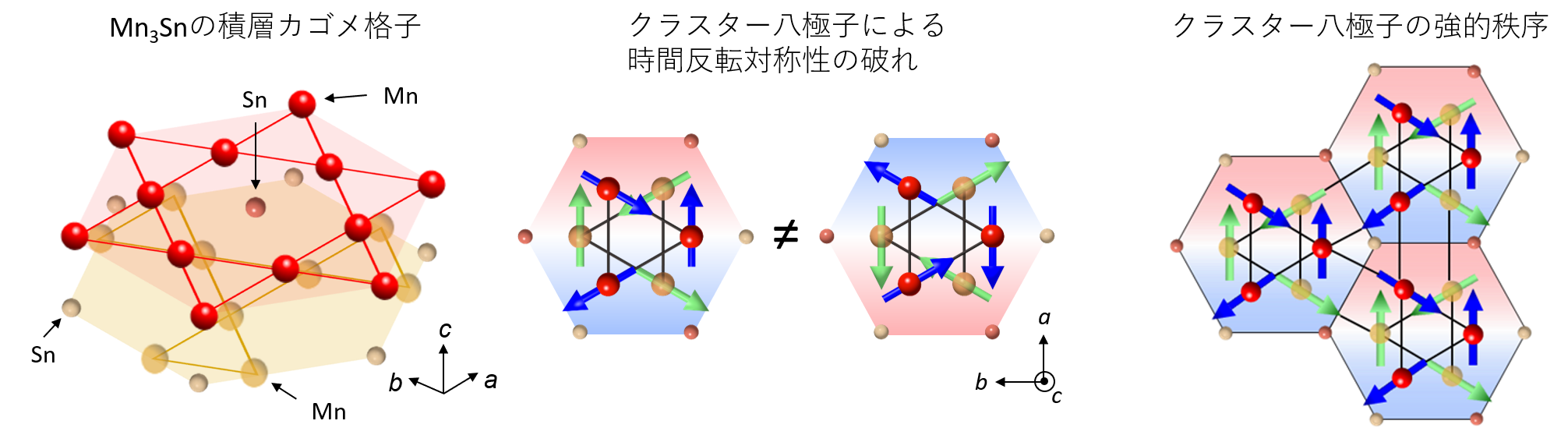

2015年に東京大学物性研究所の中辻研究室によって、Mn3Snという反強磁性体が、強磁性体に匹敵する巨大な異常Hall効果を室温で示すことが発見されました(Nature 527, 212 (2015))。この物質は、スピンが互いに逆向きを向こうとする力が積層カゴメ格子の上で生じるため、力が拮抗しあった結果温度などのパラメーターに依存して様々なスピン秩序が現れる、いわゆるフラストレーション系の一種です。室温付近では「逆120度構造」という特異な配置を取っており、全体としてスピンは打ち消しあっていて磁化はほぼゼロと見なすことができます。しかし積層カゴメ格子上のスピンが集団として「クラスター八極子」を形成しており、これが時間反転対称性を破る特殊な秩序パラメーターとなっています。これに起因して、巨大異常Hall効果、巨大異常Nernst効果、巨大光Kerr効果など、まるで強磁性のような巨大異常応答を示します。そのため、強磁性と反強磁性の両方の長所を兼ね備えた次世代高速スピントロニクスの候補物質として注目を集めています。

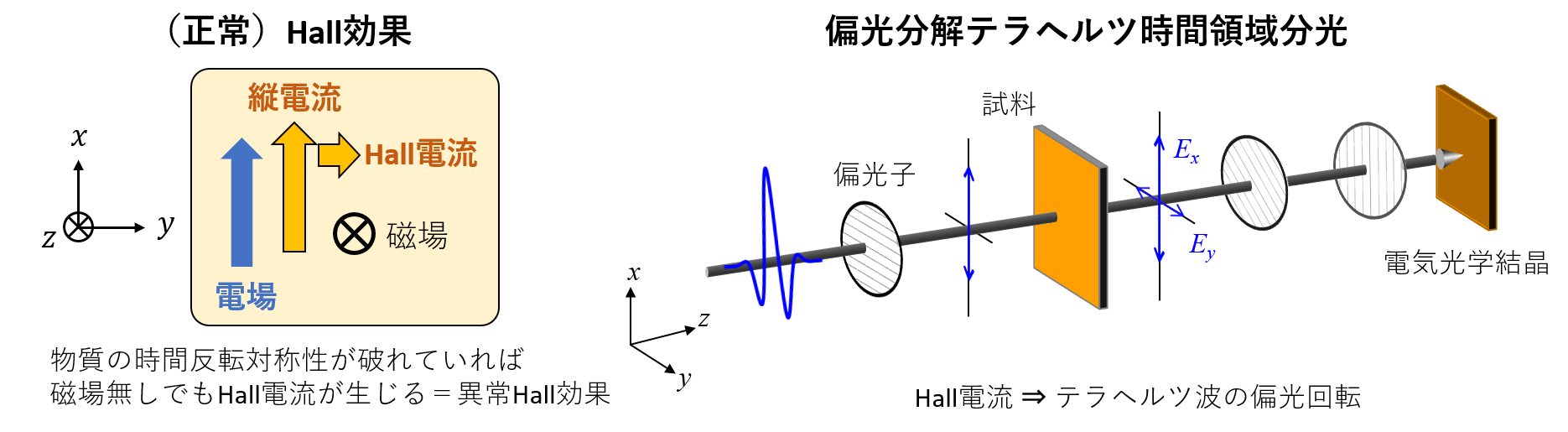

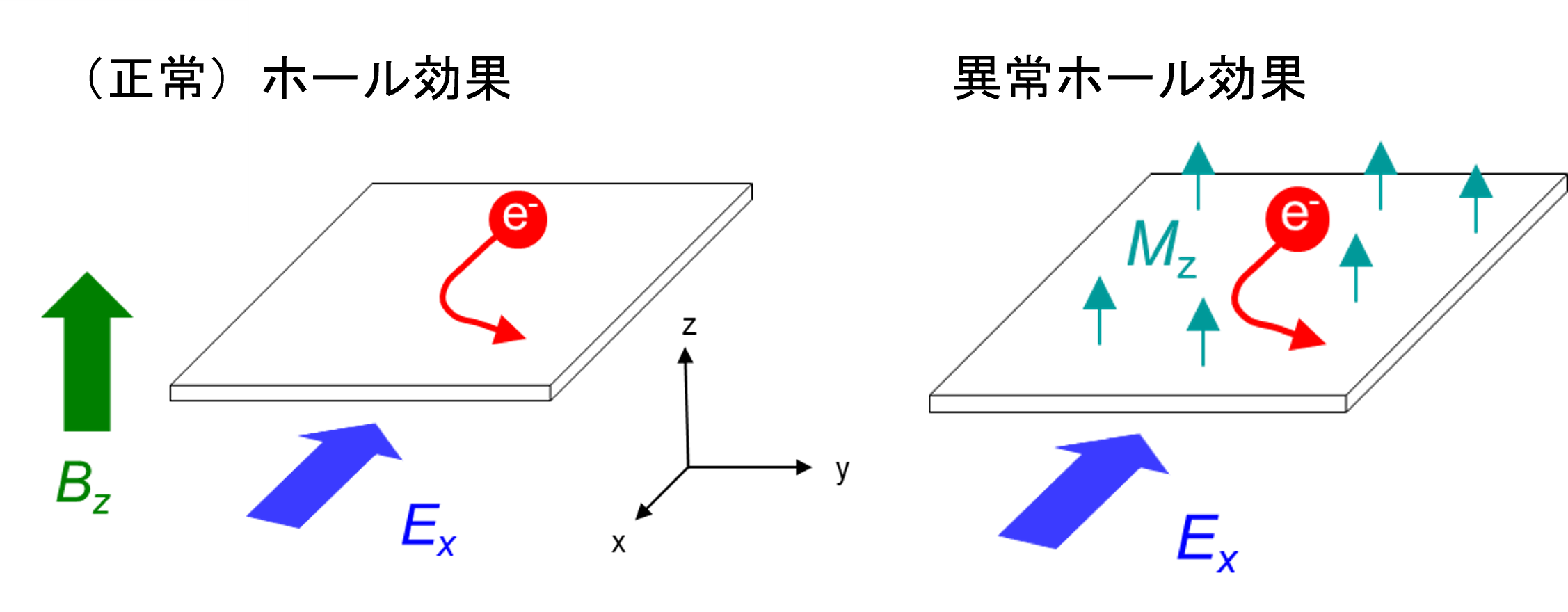

ちなみに、通常の金属にx方向へ電場を印加すると電流がx方向に流れますが、磁場をz方向に印加した状態で電場をx方向に印加すると、電子がローレンツ力を感じるために電流はy方向にも流れます。これは外部から磁場をかけることで時間反転対称性が破れることによって生じるもので、(正常)Hall効果と呼ばれ、一般にどの伝導体でも起こる現象です。これに対し、外部磁場を印加しなくても物質自身が時間反転対称性を破っている場合、磁場無しでもy方向に電流が流れることが知られており、こちらは異常Hall効果と呼ばれています。これは巨大な磁化を持つ強磁性体特有の現象と考えられていましたが、Mn3Snは磁化がほぼゼロの反強磁性体であるにもかかわらずクラスター八極子が時間反転対称性を破っているため、強磁性並みの異常Hall効果が現れるというわけです。いずれテラヘルツ周波数でスピンを高速駆動させることが可能になったとき、巨大異常Hall効果がテラヘルツ周波数帯でどのように現れるのかという点は重要な問題です。

我々のグループでは、Mn3Snが示す巨大異常Hall効果をテラヘルツ周波数領域で調べました。異常Hall効果による電子の運動を、テラヘルツ周波数帯に拡張すると、Mn3Sn試料を透過したテラヘルツ波の偏光回転を計測することに相当します。我々は0.5-2.0 THz周波数帯で0.05 mradほどの精度で偏光回転角が計測可能な精密偏光計測系を開発し、これを用いてMn3Snにおけるテラヘルツ周波数帯の異常Hall伝導度を調べました。その結果、20 Ω-1cm-1もの巨大異常Hall伝導がテラヘルツ周波数帯でも現れることを見出し、さらにそのHall伝導は1 THzほどの周波数帯までほぼ無散逸であること等を示しました。

詳細は以下の論文をご覧ください。T. Matsuda et al., Nature Communications 11, 909 (2020). 本研究は物性研究所の中辻グループおよびジョンズホプキンズ大学との共同研究により行われました。

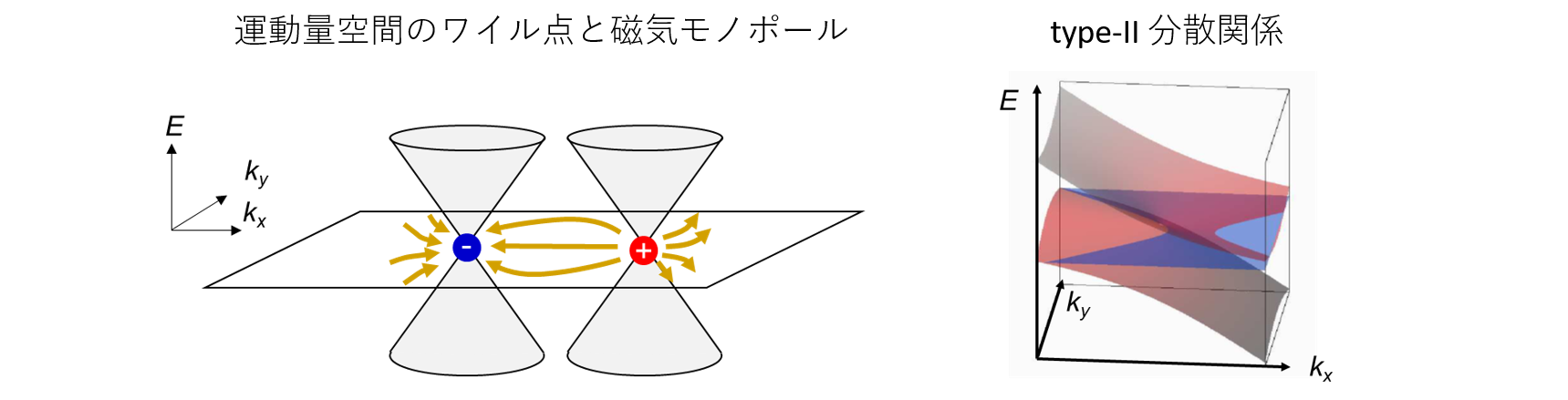

スピントロニクスデバイスとしての応用だけでなく、基礎物理学的にもこの物質は広義のワイル半金属として最近大きな興味が持たれています。これは時間反転対称性または空間反転対称性の破れた半金属において、縮退のない伝導帯と価電子帯が運動量空間の1点で接触し(ワイル点)、線形分散が現れるという物質です。ワイル点周りの電子は質量ゼロのワイル粒子として振舞い、物質が持つトポロジーに由来する興味深い電磁応答を示すことから近年爆発的に研究が行われています。異常Hall効果の微視的な起源についてもこれまで盛んに議論されており、この物質が持つバンド構造から決まるBerry曲率によって電子が実効的な巨大磁場を感じて運動するためと言われています。我々は周波数が数THzに達することで異常Hall伝導の散逸が次第に顕著になっていくことを実験的に見出し、ワイル点周りでのバンド間遷移による光吸収によって説明できることを示しました。基礎物理的興味と機能性発掘の両面から、今後もこの物質の性質解明と光制御に向けた研究を進めます。

磁性体の異常ホール効果の超高速ダイナミクス

前項でも紹介しましたが、磁性を持つ金属に対して電場をかけると、電場と垂直な方向に電流が流れる、つまり異常Hall効果が生じます。かつては大きな磁化を持つ強磁性体ほど大きな異常Hall効果が生じると考えられていましたが、近年では物質が持つトポロジカルな性質と異常ホール効果が深く関連することが明らかになりました。電子の波動関数にある種の「ねじれ」が生じているような物質では、外部から磁場をかけなくても、物質中の電子が実効的な磁場を感じて、軌道が曲がるなどの興味深い現象が現れます。この実効的な磁場はベリー曲率という名前で知られています。必ずしも磁化が大きくなくても、このトポロジカルな性質次第では巨大な異常ホール効果が発現することが最近になって知られるようになり、大きな注目を集めています。

通常の電気伝導は電子の散乱によって生じ、ジュール熱を伴ってエネルギーが失われます。しかしトポロジカルな性質に由来する異常ホール効果は、散乱とは無関係に起こり、エネルギーを消費しない(つまり無散逸な)電流が流れるという興味深い特徴を持っています。これは内因性異常ホール効果と呼ばれています。一方で、不純物との散乱によって生じる異常ホール効果も存在しており、こちらは外因性異常ホール効果と呼ばれます。異常ホール効果が観測されると、その起源が内因性なのか外因性なのかが必ず議論されることになります。

これまでの異常ホール効果に関するほとんどの研究は、物質の性質が変化しない平衡状態で直流電流を使って調べられてきました。物質の性質が時間的に変化していく非平衡状態における研究例もわずかにありますが、時間スケールは100ピコ秒(1ピコ秒は1兆分の1秒)程度であり、それより速い時間スケールで何が起こるかはまったくの未解明でした。

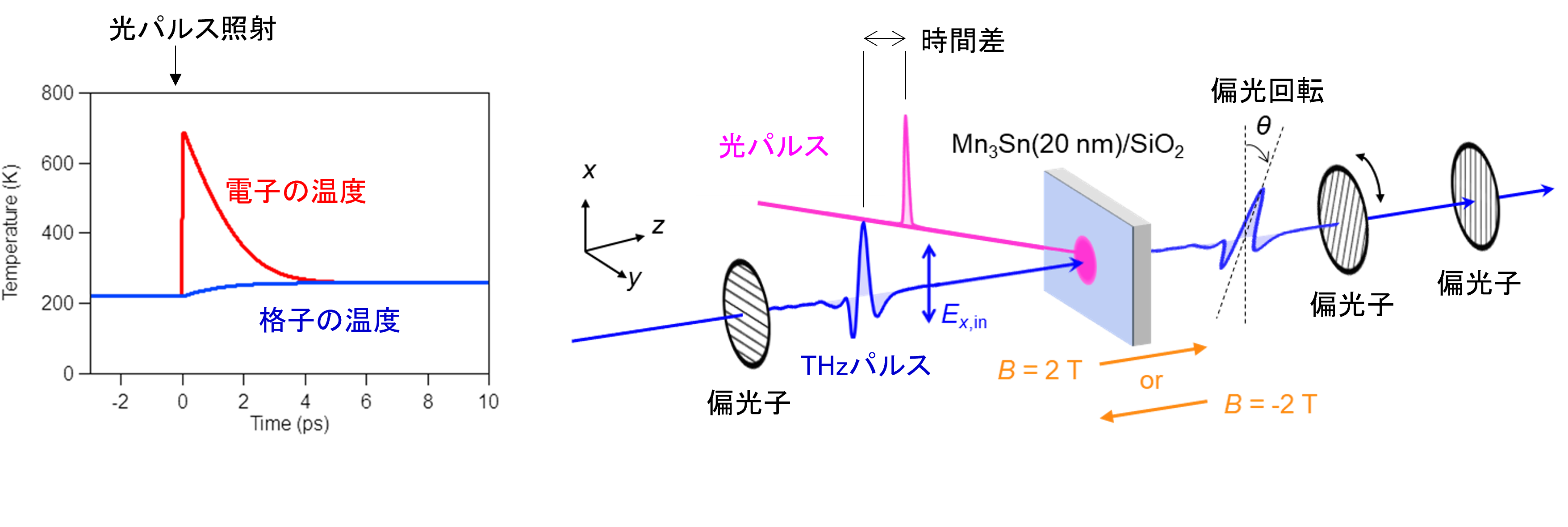

そこで我々のグループでは、非常に短い光パルスを磁性体に当てることで生じる異常ホール効果の超高速変化を調べる実験を行いました。前項で紹介したように、テラヘルツパルスの偏光回転角を精密に計測することで、異常ホール効果を0.05ピコ秒(20兆分の1秒)ほどの時間分解能で計測することが可能になり、これは従来と比べて3桁ほど速い時間スケールでの計測が実現されたことになります。 物質に光を当てた直後のこの時間帯では、物質の中の電子だけが光のエネルギーを受け取って電子の温度が瞬間的に数百ケルビンまで急上昇しますが、それ以外(格子やスピン)はまだほとんど変化を受けていないという特殊な状態が現れます。その一瞬の間に異常ホール効果を計測することで、未解明の性質を調べることが可能になりました。

測定試料として、トポロジカル磁性体として知られるマンガン-スズ化合物Mn3Sn薄膜に注目しました。Mn3Sn薄膜に対して光パルスを照射し、その直後の電気伝導度とホール効果の変化をテラヘルツパルスで計測しました。その結果、電気伝導度はほぼ何も変化しない一方、ホール効果は0.1ピコ秒ほどの時間で40%もの巨大な変化を示すことを明らかにしました。これは、通常の電気伝導は電子の散乱によって決まるのに対し、異常ホール効果のメカニズムは本質的に異なることを示しており、外因性異常ホール効果では説明できないことがわかります。一方、この0.1ピコ秒ほどの時間スケールでは電子の温度が700 K程度まで瞬間的に加熱されていると考えられます。このときの内因性異常ホール効果は比較的簡単な計算から見積もることが可能であり、実験結果とよく一致しました。つまり異常ホール効果の超高速変化を調べることで、そのミクロな起源を判別可能であることが明らかになりました。

詳細は以下の論文をご覧ください。T. Matsuda et al., Physical Review Letteres 130, 126302 (2023). 本研究は理学系研究科物理学専攻の中辻グループおよび島野グループ、東北大学の是常准教授との共同研究により行われました。

他の磁性体に対するこれまでの研究から、磁性体に光を当てると電子の温度上昇がすぐに磁化に影響を与え、磁化が高速に変化することも知られています。これは超高速消磁と呼ばれており、本研究の実験結果も一見すると電子温度上昇ではなく超高速消磁が起こったためのようにも考えられます。しかし本研究では、Mn3Snが200 Kを境に特殊な相転移を起こすことを利用して、150 Kと220 Kの両方で実験を行いました。その結果、消磁による影響が異常ホール効果に現れるには数ピコ秒程度の時間が必要であり、0.1から1ピコ秒程度の時間で起こる異常ホール効果の変化は電子温度の上昇によるものであることを明確に分離して示しました。

強相関カゴメ金属における極端非平衡下の高移動度キャリアの発現

物性研ニュースの解説はこちら。

位相安定なテラヘルツ-中赤外光源開発と光パラメトリック増幅

赤外域の電磁波(光)の呼称と分類は定義がきちんと定まっていないのが実情ですが、2.5-4μm帯(周波数にして75-120THz)を中赤外と呼ぶのがおそらく最も一般的で、それより波長が長い電磁波はまとめて遠赤外と呼ばれていました。遠赤外のうち、波長300μmの領域は周波数にして1THzに相当し、その前後の0.1-10THz程度が主にテラヘルツ帯と呼ばれます。このテラヘルツ帯と中赤外域の中間に位置する10-70THz程度の周波数帯は、「はじめに」の欄に記述したように1THz付近とは大きく違った特徴があり、近年ではmultiterahertzという新たな分類が使われ始めるなど、大きな注目を集めています。

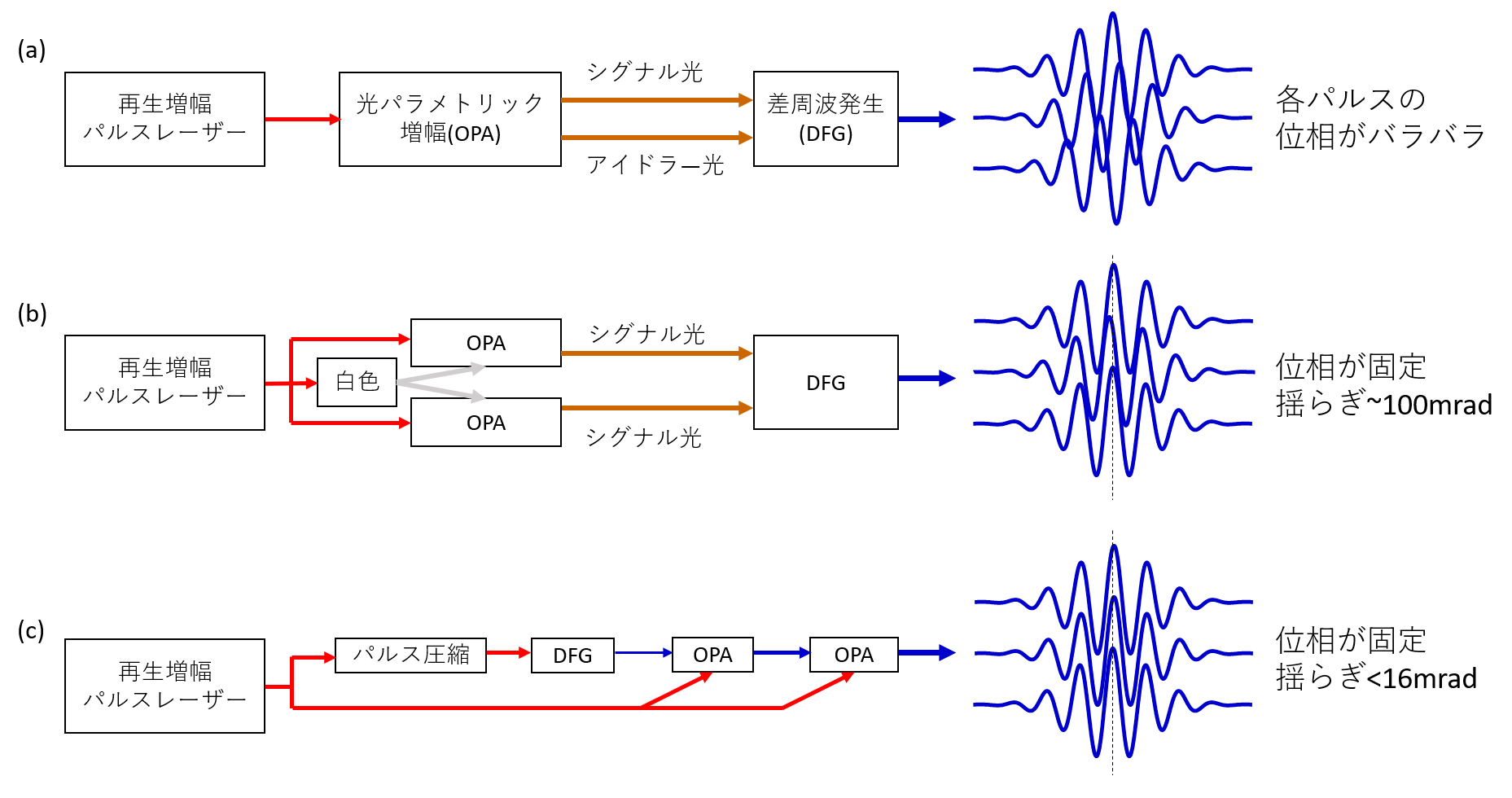

従来はこの10-70THz帯の光パルスを発生させる方法として、高強度のパルスレーザーで光パラメトリック増幅を行うことでまず近赤外域の2つの光パルス(シグナル光とアイドラー光)を発生させ、さらにそのパルス間で差周波発生を行うという手法が知られていました(下図(a))。ただしこのようにして発生した光パルスは、パルスの包絡線の中で振動する光電場の位相(キャリアエンベロープ位相)が1パルスごとにバラバラです。しかし2007年にドイツのグループによって、2台の光パラメトリック増幅を組み合わせてシグナル光を2つ発生させ、そのパルス間で差周波発生を行うことで、キャリアエンベロープ位相を固定した光パルスを発生させる技術が実現しました(下図(b))。このように位相を固定することで初めて、光パルスを10-100MV/cm級の光電場として時間領域で観測することが可能になり、さらにその強力な光電場によって物質中に引き起こされる非摂動論的な応答を計測する研究が実現しました。

このブレイクスルーの鍵になったのは光電場の位相を固定したことです。ただしこの位相は2つのシグナル光が通る光路長の僅かな違いに極めて敏感であるため、実験室の温度変化や風、振動といった擾乱によって揺らいでしまいます。そのため光路のずれをフィードバック制御によって調整するといった機構が必要であり、それでもなお100-200mrad程度の揺らぎが存在します。我々のグループではこの位相安定性を改善するための新たなアプローチとして、まず「マルチプレート法によるパルス圧縮」を行い、「パルス内差周波発生」を行って極めて位相安定な17-45THz帯の光パルスを発生させ、そのあと「光パラメトリック増幅」によって増幅する、という手法を開発しました(下図(c))。

1つのパルス内に含まれる周波数成分を使って差周波発生を行うと、2つの成分が同じ光路を通るため、位相安定性が格段に向上します。ただしパルス内差周波発生によって10-70THz帯のパルスを発生させるためには、パルス幅10fs級でかつ適当な強度を持つ超短パルスが必要になります。このような超短パルスを得る手法は限られていたのですが、マルチプレート法によるパルス圧縮を用いることで250fs級の高安定Ybレーザーの出力の一部を容易に10fs程度にまで圧縮することが可能になりました。この超短パルスのパルス内差周波発生によって17-45THz帯パルスの発生を行い、さらにこのパルスを光パラメトリック増幅で増幅することで、2MV/cm以上の強度を持つ光源を開発しました。このような低い周波数帯における光パラメトリック増幅を実証したのはおそらくこれが初めての例で、また光パラメトリック増幅過程を初めて時間領域で捉えたという点でも興味深いと考えています。

この17-45THz帯光パルスの一番の特徴は、フィードバック制御を一切使わなくても位相揺らぎが16mrad以下に抑えられるということです。マルチプレート法による約10段階の自己位相変調と、その後の2段階の光パラメトリック増幅といった多くの非線形過程を経ているにも関わらず、最終的な出力が高い位相安定性を示すことがわかりました。現状では光電場強度が2MV/cm程度に留まっていますが、これは光パラメトリック増幅を行う際に、用いる非線形結晶のバンドギャップとレーザーの波長の関係によって2光子吸収が強く起こってしまうためです。現在は中赤外域で発振するパルスレーザーなども開発されており、今後より適切な結晶と光源の組み合わせが可能になれば、極めて位相安定な高強度光源の開発に繋がる技術だと考えられます。

詳細は以下の論文をご覧ください。Optics Express 29, 3479 (2021). 本研究は物性研究所LASORの板谷グループとの共同研究により行われました。

フィードバック制御不要の高速高周波数分解テラヘルツ分光法の開発

テラヘルツ技術が大きく発展する契機となったのが、テラヘルツ時間領域分光法の確立です。パルス幅100フェムト秒程度の近赤外超短パルスレーザーの光をビームスプリッターで分割し、片方からテラヘルツパルスを発生させ、もう片方はゲートパルスと呼んでテラヘルツパルスの検出に使います。この検出の際、ゲートパルスから見るとテラヘルツ波はゆっくりと振動しているため、その僅かな時間幅で切り取ると、フォトンというよりあたかも静的な電場として検出することができます。テラヘルツ発生側または検出側のパルスの光路に自動ステージを組み込んで、光路長を機械的に制御することで、テラヘルツ電場を検出する時刻を掃引することができます。こうしてテラヘルツ電場の波形E(t)を時間の関数として検出し、これをフーリエ変換することで、どの周波数成分がどれだけの振幅と位相を持っているのかを解析するのがテラヘルツ時間領域分光法です。

テラヘルツ時間領域分光法の周波数分解能は、どれくらい長い時間幅でテラヘルツ電場を検出するかによって決まります。巨大な自動ステージを使って光路長を長距離制御すれば原理的には高周波数分解能が得られますが、自動ステージの移動に要する時間やシステム全体の現実的なサイズを考えると、すぐに限界がやってきます。高周波数分解能テラヘルツ分光を高速に行うために2005年に開発されたのが、非同期サンプリング法です。これは二つの超短パルスレーザーを使います。片方のレーザーの光からテラヘルツパルスを発生させ、もう一つのレーザーの光でテラヘルツパルスを検出します。二つの超短パルスレーザーのパルスの繰り返しレートが違うことを利用すると、テラヘルツ電場が検出される時刻を自動ステージの機械的な移動を一切必要とせずに掃引することが可能です。このように非同期サンプリングは非常に優れた手法なのですが、超短パルスレーザーは周辺環境の温度変化などに非常に敏感なので、パルス繰り返しレートが時間経過とともにどんどんずれてしまいます。これをジッターと呼びます。そのため精密にフィードバック制御するなどしてジッターを抑える必要があり、いろんな手法がこれまで開発されてきましたが、いずれも高度な制御技術や高価な機材を複数必要としていました。

松永研究室では、フィードバック制御を一切行わないフリーランニング状態のパルスレーザーを使って、非同期サンプリングによるテラヘルツ時間領域分光を実現する手法を開発しました。当然ジッターが大きく生じるのですが、テラヘルツ電場波形の計測信号とともにそのジッターも同時に計測し、適切な補正を施してテラヘルツ電場波形の信号を復元するためのアルゴリズムを開発しました。この手法により、従来の非同期サンプリングテラヘルツ時間領域分光法の実現難易度を大幅に下げることに成功しました。この技術をより洗練させることで、レーザーが安定に稼働できる光学実験室の環境から抜け出して、温度変化が著しい環境下でも高周波数分解能テラヘルツ時間領域分光法が可能になると考えられ、応用の幅がさらに広がることが期待されます。

詳細は以下の論文をご覧ください。M. Nakagawaga et al., Opt. Express 31, 19371 (2023). 本研究は物性研究所の小林グループとの共同研究により行われました。

マルチテラヘルツ帯二色逆回り円偏光パルス光源の開発とプログラム制御

物性研ニュースの解説はこちら。